MACDは「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略で、直訳すると「移動平均・収束拡散トレード法」です。

MACDは以下の計算式で算出されます。

MACD=短期EMA-長期EMA

シグナル=MACDの単純移動平均(SMA)

要するに、移動平均線の差を表しています。

MACDに用いられる移動平均は「単純移動平均(SMA)」ではなくて「指数平滑移動平均(EMA)」です。しかし、インジケーターによってはSMAを選ぶこともできます。

MACD本来の意図からはズレるかもしれませんが、単に移動平均線(SMA)の差を知りたいのであれば、SMAで計算してもいいでしょう。

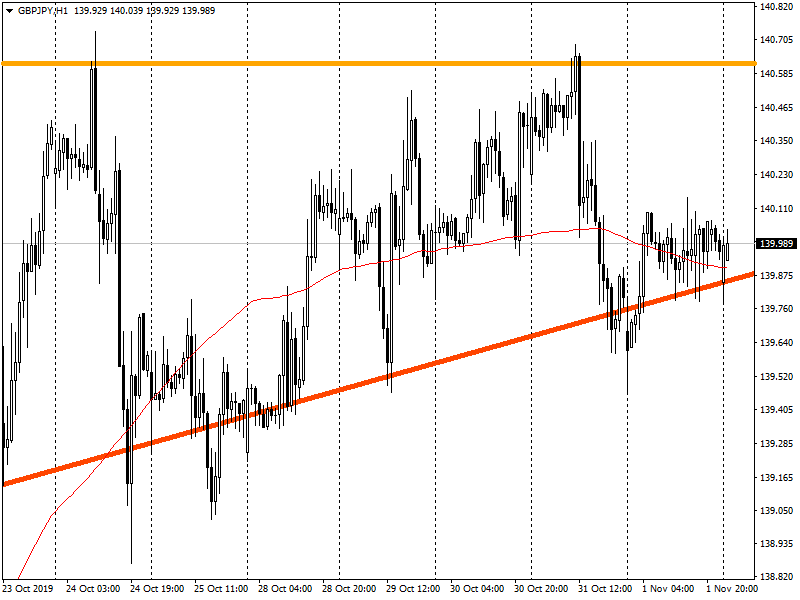

移動平均線の差

移動平均線の差が広がるときは、その方向きの方向に勢いがあるため、レートが移動平均線まで戻ってきても反発する可能性が高いです。

逆に差が縮まってきている時には、既に勢いがなくなってきていますから、反転したまま移動平均線を越えて行く可能性が高まります。

というような見方ができるのですが、それを分かりやすく表示したのがMACDではないかと、私は考えています。

なので、MACDをわざわざ表示させなくても、移動平均線と移動平均線の間隔でMACDで分かることは判断できてしまいます。

MACDのパラメーター

MACDのパラメーターとしては短期EMA、長期EMAの期間とシグナルと期間を指定する必要があります

一般的には、短期EMA期間は9、長期EMA期間は26、シグナルは9に設定されることが多いです。

MACDを一般的なMACDとして利用するのであれば、この一般的な設定にしておくのが望ましいです。

ただし、MACDはもともと日足で利用することで開発されていますので、短期EMAは9日、長期EMAは26日というように単位が日になっていますので、1時間足や5分足だと若干ニュアンスが変わってくるのかもしれませんので、その辺は好きに設定すればいいでしょう。

それから、上述した移動平均線の差を視覚化するために使用するのなら、自分が使っているMAに合わせて設定した方が、チャートとのズレがなくなって分かりやすいでしょう。

この場合はシグナルに関しては表示させなくてもいいでしょうし、適当に設定してもいいでしょう。

MACDのヒストグラム

ところで、MACDにはヒストグラムもあります。ヒストグラムの計算式は以下のとおりです。

ヒストグラム=MACD-シグナル

MACDの使い方

MACD線とシグナル線の交差

MACDとシグナルがゴールデンクロス、デッドクロスかで判断されることが多いです。

ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売る・・・それだけですww

ダイバージェンス

ダイバージェンスが発生しているか否かでも利用されることが多いです。

私もダイバージェンスは確認します。

ダイバージェンスが発生しているとはどういう状況でしょうか。

下落相場の時に、レートは下がっているのに、移動平均線の差は縮まっているという状況です。

これは、長期MAが短期MAに近づいてきていることを意味します。すなわち、MAがゴールデンクロスする可能性が高まりつつあると言うことです。

MAのゴールデンクロスといれば、基本的には上昇相場に転換すると考えられるわけです。

すなわち、ダイバージェンスが発生していると言うことは、そろそろ反転するかもしれないということを示唆しています。

このダイバージェンスを見る場合は、MAの期間をある程度狭くしておかないとなかなか発生しません。

MAの期間が長い場合、MACDの山や谷ができにくいので、ダイバージェンスは確認できないのです。

逆に期間を短くすると、山や谷ができすぎてよく分からない状況になりかねません。

このあたりは、自分のルールに合わせて調整が必要です。